こんにちは。ニューヨーク在住のクレアです。連載2回目では動物福祉を考える上で重要となる「法律」について触れていきたいと思います。

実際に、動物との関わりを改善していくには「法律を変える必要がある」、と専門家はいいます。そもそも、日本ではどんな法律があって、世界とは何が違うのか?見ていきたいと思います。

目次

- 日本の現状:感情ある存在か、所有物か

- アメリカの進展と課題:州ごとに異なる動物福祉

- スイスに見る「命ある存在」への本気度

- おわりに:命にやさしい社会を目指して

1. 日本の現状:感情ある存在か、所有物か

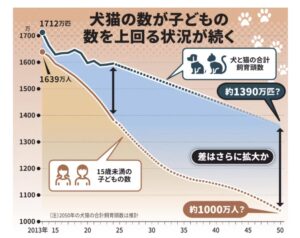

少子高齢化社会の日本において、犬猫の数が子供の数を上回っていることはあらゆるニュースでも目にするようになりました。

2025年7月の日本経済新聞の記事によると、2024年の日本での犬猫の飼育頭数は約1595万匹。15歳未満の子供約1383万人を上回っています。住環境の理由から、犬以上に猫の飼育頭数の増加が顕著で、これからもこの差はさらに拡大していくと見込まれています。

そんな日本のペット事情ですが、日本にはどんな法律が存在するでしょうか。

日本には、いわゆる「動物愛護法」、正式には

「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)があります。

この法律が作られた目的は、

「人と動物が共に幸せに暮らしていける社会をつくること」です。

日本ではこの法律によって、

- 動物をみだりに殺したり傷つけたりすることの禁止

- ペットの適正な飼育管理の義務(マイクロチップの装着など)

- 自治体による犬及び猫の引き取り

などが定められています。

また、どこまでが対象かでいうと、愛護動物までです。犬・猫・うさぎ・インコ・ヘビなど、人が飼っている動物たちが対象になります。野生動物や昆虫などは基本的には対象外です。

では、どんな行為が禁止されているのでしょうか?

- 動物を殺す・傷つける(虐待)

- 食事や水を与えないなど、適切な世話をしない(ネグレクト)

- 捨てる(遺棄)

これらは犯罪です。

悪質な場合は懲役や罰金が科されることもあります。

ちなみに2020年の法改正で、

愛護動物の虐待に対する罰則が「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化されました。

さて、なんとなく動物愛護法がどんなものかわかったところで、皆さんはどう感じましたか?とても素晴らしい法律ですよね。

でも、動物福祉を考える上で、特に日本が動物福祉先進国から遅れていると言われたり、様々な保護団体や動物愛好家から日本の法律が非難される理由があります。

それは、日本では、動物は民法上

「物(モノ)」の扱いとされていることなんです。

それは民法85条。動物を「物」として、ペットは飼い主の「所有物」とされています。これでは一向に動物福祉は改善しません。物であるが故に、「所有権の壁」が立ちはだかり、どんなに虐待されている姿をみても、飼い主が所有を手放さない限り、他人が保護することができず、命を救えなかったという事例も発生しています。

しかし、マイナスな面だけではありません。動物愛護法の基本原則を再度見てみましょう。以下のように定められています。

「すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。」

つまり、「命あるもの」として定められた動物愛護法があるからこそ、民法上「物」であっても家具などと全く同義と言うわけではありません。例えば犬を車で引かれてしまった場合、裁判では、愛犬の命を突然奪われてしまった飼い主の精神的苦痛に対する「慰謝料」を請求できる可能性があります。(ただし、30万円まで、など少額にとどまります)犬が走り回って横断歩道に飛び出した、リードをつけていなかった等、飼い主側の過失が大きい場合には認められない可能性もあります。

民法上はモノ、ただし、動物愛護法で「命あるもの」として扱い、動物福祉改善を求めているのが日本の現状といえます。

2. アメリカの進展と課題:州ごとに異なる動物福祉

それでは、世界の中でも最も日本からの移民が多いという「アメリカ」はどうなのでしょうか。

アメリカでは、国のレベルと、州ごとのレベル、

ふたつのレイヤーで動物を守るしくみが存在しています。

「Animal Welfare Act」ってなに?

まずご紹介したいのが、

アメリカの動物保護法の“軸”ともいえる存在、

その名も「Animal Welfare Act(AWA)」。

1966年に制定されてから、何度も改正を重ねてきたこの法律。USDA(アメリカ農務省)のAPHIS(動植物検疫局)が管轄しています。

主に、実験用動物や商業的に扱われる動物(ペットショップやブリーダー)の飼育環境の基準を定めています。

たとえば、

「犬舎の温度管理はどうあるべきか」

「動物輸送の際に気をつけることは?」など、

かなり具体的なガイドラインが設けられているんです。

でも、ここでひとつポイント。

この法律、個人の飼い主には直接適用されません。

つまり、飼い主がペットに虐待していたとしても、

その取締りは州ごとの法律にゆだねられているというわけです。

「苦しまない命の終わり」を保証する法律もある

そしてもうひとつ。

アメリカには、「Humane Slaughter Act」という、ちょっと切ないけれど大切な法律があります。

これは、牛や豚といった食肉用動物を屠殺(とさつ)する際、

できるだけ苦痛を与えずに命を終わらせるよう、方法を義務づけたものです。

「命をいただく」ということの重みを、

法律の形で受け止めているとも言えるかもしれません。

州によってはペットショップでの販売が禁止に?

さて、アメリカ全体で定められている二つの法律に加え、アメリカでは州ごとに、かなり先進的な取り組みが進んでいます。

たとえばニューヨーク州では、2024年から、犬・猫・ウサギのペットショップでの販売が禁止になりました。

かわりに、保護団体やシェルターと連携して、

譲渡(adoption)という形で命をつなぐ方法が推奨されています。

他にも、全米でも動物福祉トップクラスと言われているカリフォルニア州では、州の目標としてすべての保護施設を「No-Kill Shelter」にすること、と定め、殺処分0を目指しています。

また、全米32の州では、暑さや寒さが厳しい時期や換気の不十分な車に犬を放っておくことを禁止しています。

日本との違いは「守り方」より「しくみのつくり方」

こうして見てみると、日本とアメリカ、

「動物を大切にしよう」という根っこの気持ちは、きっと同じ。

でもそのアプローチのしかたや、法律のつくり方には違いがあります。

| 項目 | アメリカ | 日本 |

| 法体系 | 連邦法+州法(州により大きく異なる) | 全国一律の法律 |

| 主な対象 | 実験動物・商業動物中心(個人は州法) | 飼い主・自治体・業者すべて対象 |

| ペット販売 | 州によっては販売禁止も | 販売は可能(条件付き) |

| 殺処分対策 | 州・自治体主導で譲渡促進 | 国と自治体連携で削減努力 |

更に2025年7月、ニューヨークの裁判所において、「犬は直属の家族である」ことを認める判決が下されました。これは先の日本の例でもありましたが、車にひかれて愛犬が死亡した飼い主が精神的苦痛に対する損害賠償を求め、ニューヨーク裁判所がそれを認めたというのです。この判決の争点となったのは、配偶者や子供にしか認められていない精神的苦痛による損害賠償を犬に認めるのか?ということ。

結果、それが認められたと言うことです。

2025年8月現在控訴中で、新しく法律化していくかどうかも含めて議論されているとの事。

ペットを失う精神的苦痛といったら。

ぜひ法律として正式に制度化されることを願っています。

日米の違い、いかがでしたか?

共通点もありつつ、根本での違いもある、

日本とアメリカの法律。

これは私の個人的な意見も含まれますが、アメリカでは州によって違いはあるものの、「動物を守る」という意識が日本よりも広く根付いていると感じます。

大きな体の犬を好む人が多く、またボランティア団体も全国規模でしっかりと活動しているのが特徴です。

一方で、日本では(住宅事情などの影響もあって)、小型犬が好まれる傾向があります。そして、子犬をペットショップで迎えるのが一般的です。

そのため、成長してから「もう飼えない」と手放される犬たちは、新しい家を見つけるのがとても難しいのではないかと感じています。

▲ドッグフレンドリーな街、ニューヨーク。いろんなところでうんちBOXを見かけます。

3.スイスに見る「命ある存在」への本気度

さて、ここまで日米で比較をしてきましたが、動物好きが憧れる国といえば、世界の中でも、特に動物福祉が進んでいる国、スイスではないでしょうか?

なぜスイスはそこまで素晴らしいと言われるのか?それを紐解いていきたいと思います。

スイスの動物愛護法とは?

正式名称は 「Tierschutzgesetz(TSchG)」=動物保護法。

1978年に制定、2008年に大幅改正され、動物の「尊厳(Würde)」を法律で初めて明記した国の一つです。人間が動物を利用する際にはその尊厳を侵してはならないと明記されています。

たとえば、モルモットやウサギなど、社会性のある動物は1匹だけで飼うことは禁止。孤独にさせること自体が「虐待」とみなされるのです。

また、魚やロブスターに対しても「痛み」や「苦しみ」への配慮が義務づけられており、ロブスターを生きたまま茹でることも禁止されています。科学的根拠に基づいた、まさにすべての命にやさしい法律です。

犬のしつけに関しても厳しく、一時期は「犬を飼うには講習受講が必須」という制度も導入されていました(現在は任意)。飼い主の責任が重視されており、ペットショップやインターネットでの無責任な取引も厳しく制限されています。

スイスの動物愛護法を見ていると、「命を預かることの意味」をあらためて考えさせられます。小さな命にも大きな敬意を——それがスイスの当たり前なのです。

何よりも、日本にはなかった、「感じる存在(sentient beings)」として動物を扱っているということが根本的な違いとして挙げられています。

アメリカにいる私も、もっともっとスイスのように、世界各国が動物に優しくなっていったらいいなと願っています。

正しい知識を広めていくこと。

どこにいても大切なことだなと感じずにはいられません。

4.おわりに:命にやさしい社会を目指して

ペットブームの裏で、

モノのように扱われる命もあります。

動物達、本当にかわいいです。沢山の愛をくれます。

しかし現実には、彼らを一時的な楽しみやファッションのように扱う人がいることも事実です。どんなにひどく扱われても声をあげられない動物達。わざと吠えられないよう、声帯を切られてただひたすら無理な繁殖をさせられて一生を終える子もいます。

でも、法律があることで、

声をあげられない動物たちの代わりに、

「それはダメだよ」と言える社会が少しずつできてきているのです。

だからこそ、動物福祉の推進には法律レベルでの改善が不可欠なのだと思います。

私たち一人ひとりの行動が、

その社会を支える大切な一歩になります。

日本の中の狭い視野ではなく、広い視野で世界を見た時に、さらに改善策が具体的に見えてきます。

日本にいる動物たちも、尊厳を尊重され、感情ある存在としていられる世の中になることを願っています。